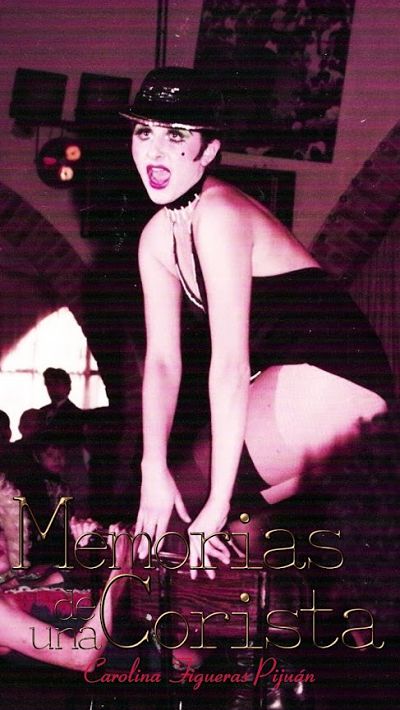

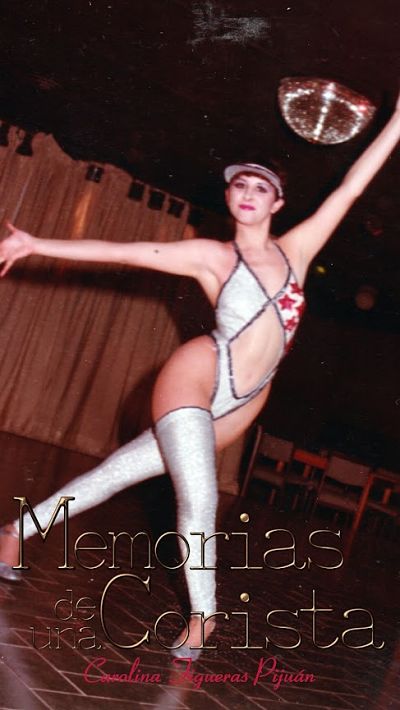

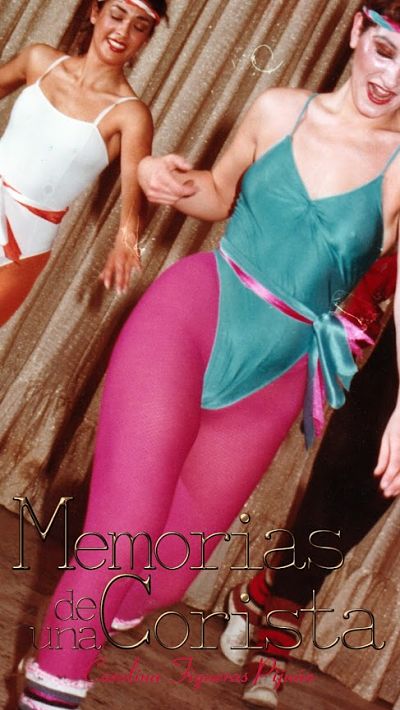

Fragmento del capítulo 02 Las noches de Barcelona.

El mérito de los ballets pequeños, de cuatro a siete personas, recaía en la pericia del coreógrafo, un vestuario bueno y nuestras ganas. Teníamos puestas en escena efímeras y a veces problemáticas, como los suelos metalizados de las discotecas y no contábamos con los decorados del teatro. El music-hall en Barcelona ofrecía programación, para todos los gustos, repartida en las llamadas Boîtes, frecuentadas por parejas y grupos de amigos, donde trabajaban atracciones de primera: acróbatas, ilusionistas, humoristas, transformistas, cantantes… Siempre se dijo que la ciudad era más europea y adelantada en ese sentido. Y mucho, cuando a los empresarios españoles, de la transición, les dio por el desnudo integral como fin y no como medio, saltando del cabaret nocturno y misterioso, al teatro en función de tarde y noche.

Otra novedad, adquirida como rutina, fue el descontrol horario. Mi ciclo circadiano y la adrenalina de la última hora, difícil de disipar y que no me dejaba relajarme, me hicieron unas cuantas trastadas. Habiéndome acostado a las cinco de la madrugada y para ir a una de las galas matinée, en domingo, me dormí. Llegué al punto de salida, justo para ver marchar el coche de Vicens con las chicas. Veloz, paré un taxi. Me hubiera encantado poder exclamar: «¡Siga a ese coche!», pero ya no lo veía. Viajé desde Barcelona a Cavas Park por la autopista. No llevaba suficiente efectivo, me iba a costar mucho más de lo que iba a ganar en la actuación. Cuando llegué a la explanada delante de la puerta del restaurante, tan seria y responsable, le dije al jefe, mirándome incrédulo:

—Págame el taxi por favor y me lo descuentas. Luego te lo explico.

Él se rio sonoramente:

—¡Tía! Estás loca, ya lo hemos arreglado sin ti. Te podías haber quedado en casa —me soltó. Sí, me lo tomaba todo muy en serio. No estaba de humor, detestaba bailar por la mañana, cometer errores, al igual que la impuntualidad. Teniendo en cuenta que Pepe se estaba tomando a guasa mi natural osadía en poner solución a los imprevistos, fue todo un gesto que apreciara mi compromiso sin descontarme el pago de aquel taxi. Se le debió ablandar el corazón. Y la leyenda de mi taxi, perduró.

El jefe y la capitana, justificaban las diferencias de sueldo entre compañeros, 100, 200 o 300 pesetas diarias, a descontar argumentando el “derecho de piso”. No era grato, entre nosotros, por lo comparativo. Un invento sindicalista que no servía. En la ciudad, no se cumplía, generalmente, ningún convenio salarial con bailarines. Si así fuera, antes de agarrarse a aquella resta miserable, ¿qué pasaba con las cotizaciones y las dietas? No nos daba dinero para los desplazamientos. Todo eso brillaba por su ausencia. Ocho años pisando escenarios, de meritoria y cobrando. Jugándome la vida, con mis compañeros, en miles de kilómetros, a bordo de coches, que conducían otros artistas cansados, con el bajón implacable del amanecer. ¿Qué cuento nos contaron para arañar unas pesetas? Cada carrera por los túneles del metro, cruzando la ciudad hasta cuatro veces cada día, de clase en clase, preparándome con jazz dance. Con la bolsa a cuestas, tres pares de calzado distinto, dos maillots y leotardos de repuesto, la toalla, un frasco de colonia fresca, el mejor desodorante. El autobús desde casa hasta la Plaza Palacio con el frugal almuerzo de veinte minutos, los cafés, entre ensayos. Los espectáculos vistos de aquellos que sabían tanto. Y lo más importante, todo lo aprendido y a la vez cobrando, fuese en tanga, con plumas o disfrazada, me gustase o no el atuendo, ya no digo el número. La incomparable escuela que tuve accediendo a los ensayos con cada coreógrafo y capitán de grupo, en aquel año y los siguientes. Encarándome con premura y audacia al tiempo perdido. Todo esfuerzo y sinsabor, me fue compensado con conocimiento, presencia, categoría y sueldo, ganados con respeto profesional. Ese fue mi derecho de piso. Sin falsa humildad, mi superación desde que un año antes decidiera seguir mi instinto.

De aquellos momentos, queda lo mucho que Vicens absorbía. Me dio más de un sobresalto en sus madrugadas pro-suicidas, teniéndolo al teléfono durante horas o colándolo en mi habitación, sin que mi padre se enterase, para que se le pasara el bajón, convenciéndolo de no tomar malas decisiones. Lo malo de tener hombros donde llorar, es que se utilizan, algunos se confunden en intención y olvidan pronto. Tuve razones para no querer necesitar uno, y no explayarme en confidencias. El lado oscuro del artisteo, críptico para el profano, es indiscreto de puertas adentro y goza de los más sibilinos y refinados métodos de traición y de derribo. Otra cosa es, la elección individual de usarlos. Algunos lo hacen desternillante, otros, soberanamente cruel.

Lola, Max, Vicens y yo, al terminar las clases, nos íbamos a tomar un refresco o a cenar, y a veces subíamos al ático de Max. La portería estaba muy cerca de una pequeña cafetería, donde ofrecían una tarta strudel maravillosa siempre con su correspondiente café con leche. «Es la que le gusta a Frank Sinatra», solía decirme la camarera– y como lo del swing y los crooners eran lo más en mi panorama musical, me lo creía. En aquel ático pequeño de un único espacio, continuábamos con nuestro disfrute, sentados en la cama y aplaudiendo, arrebatados por sus performances delirantes, al compás de vinilos rayados. Una cortina separaba la mitad de la única estancia, adornaba y a la vez hacía de teatrito. Max se desdoblaba, poseído por el entusiasmo y la genialidad, representando todos los papeles. Disfrutábamos y caíamos rendidos, con la pereza de tener que abandonar aquel escondite para regresar a casa en dos de aquellos autobuses nocturnos, cuyas frías luces de neón blanco alumbrando las caras mortecinas y cansadas de quienes regresaban a casa a última hora de la noche, nos devolvían a la existencia cotidiana. Creíamos que podíamos con todo. No bebíamos, no fumábamos, pasábamos sueño. Estábamos “colocados” de baile y siempre se podía aguantar un poco más. Una noche, ya no salí de allí, me quedé recostada como un gatito, agotada, a los pies de su cama contra la pared, mientras sonaba Arthur’s theme (the best you can do), de Christopher Cross.Fijé mi mirada a través de una pequeña ventana que daba a la parte de atrás del edificio donde la luz evocadora de la luna, en mitad de un cielo oscuro, daba un tinte plateado a los tejados vecinos. No estaba atrapada entre la luna y New York,como decía la canción. Disfrutaba de mi vida interior y de la magia de compartirla. Ya había cruzado al otro lado de la ciudad. Una nación distinta, donde habitaban estatuas majestuosas, vigilando desde las alturas de edificios con historia. Calles que, desde la falda del Tibidabo, como toboganes gigantes, al paso de cientos de portales y balcones, se dejaban caer hacia el mar. Laberinto de vías de metro y torrentes subterráneos. Bullicio de coches y gente perfectamente sincronizados. Anónimos. Así me dormí, vestida y feliz. Mientras Max me hacía sitio, al borde de la cama, cerca de sus piernas.

En aquel ático, tomando clases y actuando en espectáculos por más satisfacción que las 3.500 o 5.000 pesetas ganadas, no teníamos nada que envidiar a la panda de bohemios enamorados de la vida, a través del arte, de la película Moulin Rouge. Cuando en el cine vi la escena de Spectacular! Spectacular!, la fuerza de la amistad de aquellos pirados, tuve la impresión de que un guionista nos había robado, apropiándose de nuestra esencia. La vehemencia e inspiración con aquellas personas, a quienes consideraba indispensables en mi vida. Con cartas buenas o no tanto, seguíamos apostando. Éramos unos privilegiados. Nos estábamos ganando la felicidad y el futuro, en la batalla, incierta, del día a día. Doy gracias por poder revivirlo con esa emoción que te recorre la piel y las entrañas y no sólo por recordarlo.

En la puerta de aquel ático sólo faltaba poner un rótulo: “Aquí no eres un extraño”. Ya sabía que en el espectáculo puro y duro nadie lo era.

Registrado en SAFE CREATIVE todos los derechos reservados

Descubre más desde Memorias de una Corista

Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.