Javier, un buen amigo virtual, me anima a seguir detallando mis recuerdos. Lo hace en un momento en que mi infancia y adolescencia están particularmente vívidas, recién sacadas de esos cajones polvorientos que hacía tiempo no abría. Quizás sea porque he estado comentando hechos familiares significativos con mi estupenda terapeuta, M.A., pero lo que voy a relatar no deja de rondar mi mente.

Parece que la vida no me recibió con los brazos abiertos, sino a regañadientes, y si sigo aquí es más por mi propia tozudez que por la influencia de ese dudoso concepto llamado destino. El ginecólogo ya le había dicho a mi madre que no se hiciera ilusiones con su primer embarazo, y que lo más probable era que me perdiera. Sin embargo, antes de cumplir mi primer año, ocurrió algo más: estando de visita en casa de unos amigos de mis abuelos en Lerín, Navarra, caí de un primer piso. Afortunadamente, mi madre amortiguó el inevitable efecto gravitatorio e impidió que impactara contra el suelo. Aquella anécdota resulta ser un preámbulo de lo que vendría después.

Con unos cuatro años y medio, nos encontrábamos en el metro de Barcelona, mi abuela, mi madre y yo. Al bajar al andén, y justo cuando el convoy empezaba a moverse, la maquinaria me arrastraba con ella. Mi pequeña mano y parte de mi brazo habían quedado atrapadas en la puerta. El metro se marchaba y yo, a duras penas, podía seguirle el ritmo. No recuerdo miedo. Solo la proximidad creciente de la boca del túnel, los gritos de la gente, mi dificultad para avanzar, prácticamente arrastrada y la aceleración de mi corazón. De repente, dos hombres, vestidos de marinos de la mili, se abalanzaron hacia la puerta para forzar su apertura. Todo quedó en un susto. Según mi abuela María, la suerte me sonreía gracias a que tenía un ángel de la guarda.

Ese día pude morir. Pero no era necesario ir lejos de casa ni tentar a la suerte con el metro de los años 60. En realidad, en esa misma época, yo ya iba al colegio, no a la guardería. Sabía leer desde los tres años y escribir bastante, gracias a la enseñanza de mi madre en casa. Por aquel entonces, en un entresuelo de la calle Maresme, había un local bajo el rótulo de «Academia», donde nos reunían a niños de varias edades en un único salón con pupitres.

Una mañana, con mucha sed, pedí permiso para ir al lavabo. Cuando abrí el grifo, no caía agua. Casi desfallecida, mareada, tiré de la cadena y acuné mis manos en el inodoro para recoger el agua. Una locura, por supuesto. Podía saber leer, pero ¿qué me van a contar? No somos plenamente hábiles para la toma de decisiones hasta los veinte años, aproximadamente.

Los días siguientes me sentía muy mal. El dolor de barriga era constante. Le confesé a mi madre que había bebido del váter. (Bueno, ¿cuántas veces vemos en las películas a los matones hundir la cabeza de alguien allí, y no muere nadie?). Con el tiempo, el doctor Clemente Cera le dijo a mi madre que podría haberme intoxicado con alguna bacteria letal e incluso haber pasado una hepatitis de refilón. Si nos detenemos a observar, la vida se compone de mucha absurdidad, bastante peligro y un poco de buena suerte.

Fui una niña deseada, querida y cuidada. Los peligros estaban ahí, rondando las esquinas de mi presente, como retándome a superar un nivel más para encontrar mi lugar en el mundo. Aunque, pensándolo bien, y a golpe de experiencias, es al revés: era el mundo el que debía encontrar un lugar en mí.

Contemplo todo esto desde la perspectiva de las seis décadas, que a nivel astronómico no son nada, pero que, al contar una historia, suman una considerable cifra de desafíos a la muerte en una existencia tan corta. Hubo más, como adulta. Por salir indemne de vivencias así, estoy agradecida y, también, profundamente conmovida ante las penurias de cualquier niño. Por ello, cada vez que se menciona el momento en que el hombre pisó la Luna, pervive en mi memoria fotográfica la estampa de mi padre, mi madre y yo, frente al televisor, asombrados. Ahora comprendo que lo verdaderamente maravilloso, en ese instante, era estar en este planeta y seguir viva.

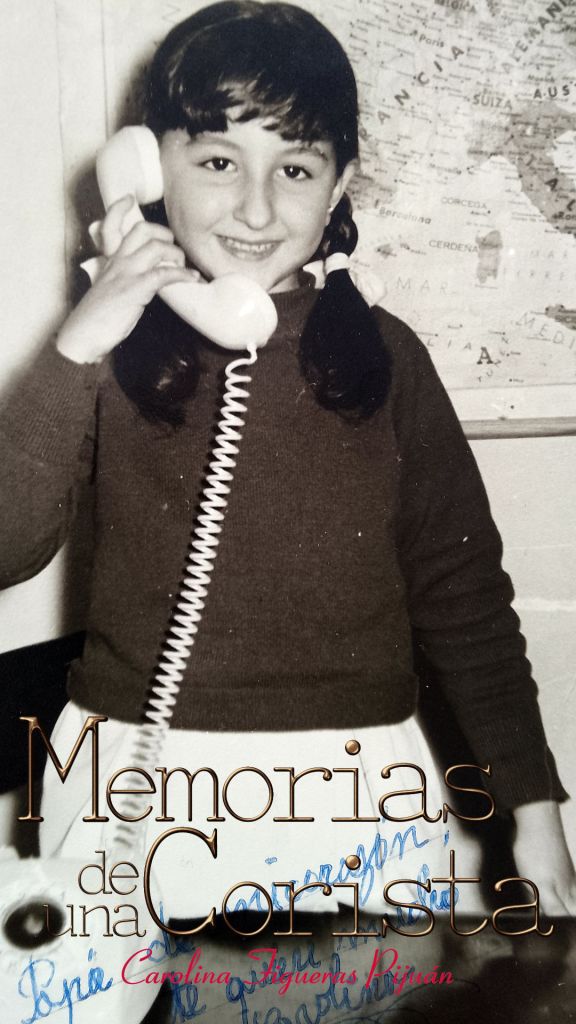

Descubre más desde Memorias de una Corista

Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.