A los diecisiete, la inocencia era solo la reputación que mi maestra de ballet se afanaba en insistir para que se mantuviera. Era como si todo, fuera de casa y de la academia, comportara un riesgo demasiado alto.

Mis compañeras del S’Condal Ballet, ya en los dieciocho, se envolvían en susurros y risas cómplices, dejándome fuera. Una tarde, en el vestuario de la academia de la calle Cantabria 64, el secreto me fue arrojado sin aviso: una de aquellas revistas del destape post-Franco. Me la entregaron riendo, no como invitación a la pandilla, sino como una chanza más: «Esto es lo que necesitas», dijo una de ellas. Esperé a la seguridad de mi casa para leer algunas páginas donde Shere Hite daba voz a los juegos y placeres de otras mujeres. Yo, virgen de besos y de intimidad, sin siquiera amigos del otro sexo, sentí curiosidad.

En aquellos días de incertidumbre, nos convocaron para una gala en la famosa discoteca Charly Max de Barcelona, junto a Toni Guerrero y otros artistas. A pesar de haber estado en más shows, en las fiestas mayores de toda Cataluña, esa fue mi gran puerta al mundo adulto. Entré siendo menor, pero solamente bajo la apariencia de artista. Recuerdo el repertorio del show: iniciamos con “Stop and think” de The Trammps, que se adaptaría posteriormente a la famosa “A Fifth of Beethoven” de Walter Murphy. Una coreografía que luego se bailaría al ritmo de “You Make Me Feel” de Sylvester, el himno que todavía hoy evoca en mí euforia y nostalgia a partes iguales. La discoteca era vida, era aventura… aunque el suelo de la pista de baile, como cliente, me estuviera aún vedado. Podía exhibirme, pero no me dejaban interactuar.

Alternamos el show con otros artistas, incluida una banda cuya figura central me detuvo la respiración: un músico mulato, espectacular en físico, cabello, actitud y rostro. Era la proximidad más real que había tenido con esos «hombres de verdad» que solo existían en las películas. Aquellos que siempre llevaban una rubia o una afroamericana de armas tomar del brazo, con tórridas escenas que desataban la imaginación y en muchos casos, el único modelo de vida adulta.

Al terminar, recompuse mi vestido de gasa floreada, muy al estilo Saturday Night Fever. Cabello en cola de caballo. Zapatos de charol. Y de pronto, ocurrió.

El músico, con su copa en mano, me miró desde lejos. Cruzó la distancia y se acercó. Me preguntó mi nombre. Sugerirme una bebida —algo natural en una discoteca y entre artistas— me provocó dudas. Y un temblor desconocido, aquel de las rodillas, que luego averigüé que me pasaba cuando me gustaba alguien. El pánico a las leyendas de las drogas, los raptos y las violaciones… y la obsesión por la reputación que nos habían inculcado me paralizaron. Decliné la invitación.

Y fue entonces cuando él clavó sus ojos. Me dio un repaso lento, deliberado, de arriba abajo. Pequeñas perlas de sudor brillaban en su rostro. No estaba la figura de autoridad para ‘pastorearme’. Ninguna risita ni incomodidad en los alrededores. Era la primera vez que estaba a solas con un hombre atractivo. Lo comprendí: supe lo que era la atención de un adulto y supe lo que era el deseo, la atracción a quemarropa.

Sentí que ya era una mujer y que, aunque seguía virgen, la inocencia acababa de morir. Aquel calor que no sabía de dónde venía, aquella cercanía sin tocarnos… Lo supe. Aquello era el instinto natural.

Me pidió el teléfono. Pero el “mundo disciplina”, que nos mantenía a salvo, irrumpió en mi fantasía erótica, obligándonos a recoger los bártulos y marchar. No le di mi número. Lo perdí de vista para siempre. Quien lo haya vivido, sabe lo que significa girarse al marchar y encontrarse una mirada fija en ti. Eso sucedió al irme hacia la puerta de salida de la discoteca. Esa noche, simplemente, fui la mujer que sí podría relatar a Shere Hite lo que provoca la atracción animal e incomprensible, donde no cabe el amor ni el futuro. La inmediatez incontrolada.

Así salí de Charly Max. Desde entonces, los chicos de mi barrio me parecieron unos catetos. Aquel mulato, sin nombre ni datos, fue el primero que me hizo saber que mi poder estaba por desatarse salvajemente, que el placer iba a consumirme, mucho antes de comprender que el romanticismo no era el camino de mi perdición. Que iba a ser una aventurera, tomando las riendas de mi vida en cuanto tuviera ocasión y que… no era una mujer para matrimoniarse de por vida.

Años más tarde, conocí a Jimmy, uno de los mejores saxofonistas de la Big Band Cotton Club. Con una perspectiva del tiempo, ya en los noventa, se le parecía mucho. Avivó aquel recuerdo. Sonreí.

Son esas cosas extraordinarias que pasan una primera y única vez en la vida. Si Shere Hite estuviera a mi alcance, lo mismo le contaba todas las realidades que no fueron fantasías. Uno, dos, tres… cuatro … cinco… seis… siete… ¿cuántos clímax en una noche lujuriosa? Aquí, dejaré algo para la intriga.

Abandonar la academia, fue una liberación total como mujer y artista. Encontré en ambos sentidos más satisfacciones e innumerables caminos de realización. Por ello, Charly Max siempre quedará vinculado al descubrimiento de mi femineidad y el derecho a disfrutarla.

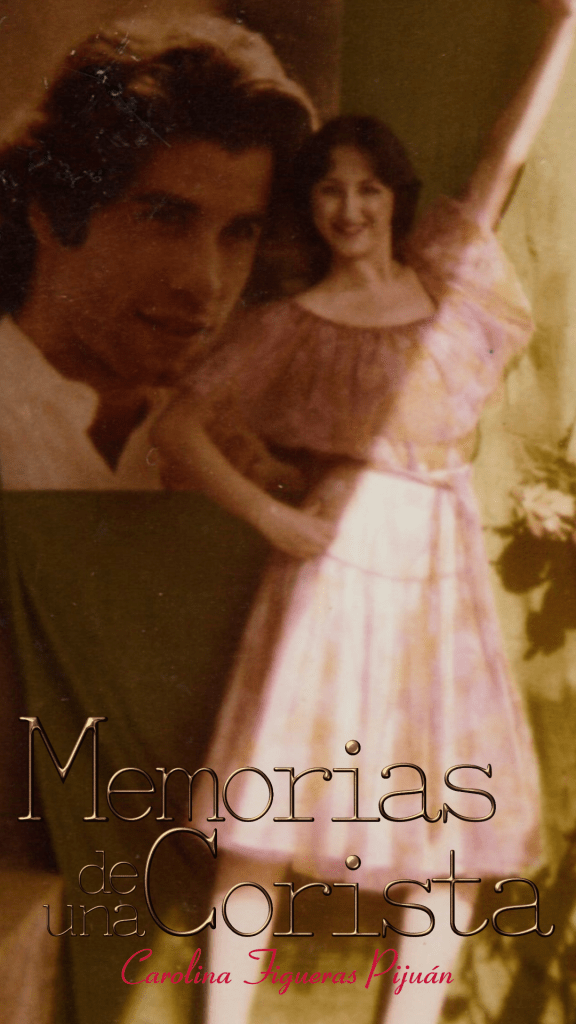

Descubre más desde Memorias de una Corista

Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.